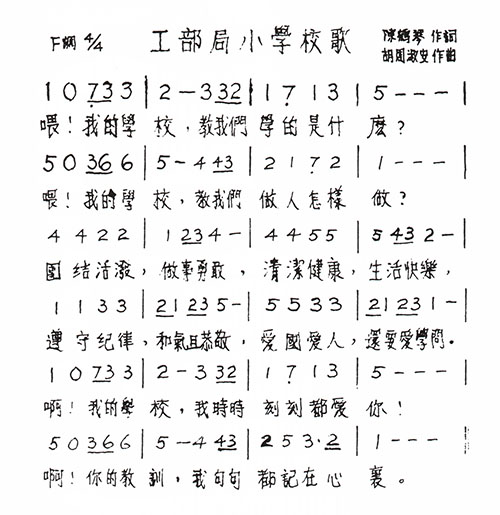

创办经历

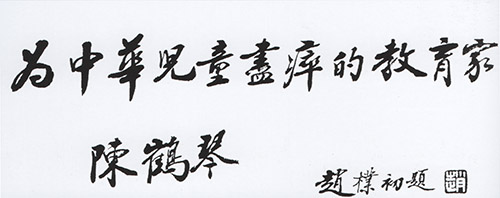

1928年9月,陈鹤琴在上海华人纳税会的华董以及华人教育委员们的推荐下出任工部局华人教育处处长。刚一上任,陈鹤琴便向企业家聂云台租下位于汇山路(后改称霍山路)150号的聂家花园,筹创工部局东区小学(后称汇山路小学),并将华人教育处的办公处和自己的家也暂时安在了这里。另租闸北火车站附近老靶子路(现武进路)228号房屋三间,筹创工部局北区小学(现静安区闸北第一中心小学)。工部局设立华人教育处,由华人教育家来公共租界为华人子弟办教育,这是上海华人多年斗争的结果,是当时轰动上海滩的大事件。

10月1日,华人教育处正式开始办公;10月8日,在汇山路150号举行了工部局小学开办仪式,中外来宾、媒体记者云集。在此之前,公共租界从未有过由华人创办、管理的公办华人小学。这一天,工部局北区小学、东区小学同时开学。

我校开办第一年,只有学生78人,位于老靶子路的校舍能容纳300余名学生,但是教室整体偏小,也几乎没有室外运动场地,属于临时办学性质。1930年9月,位于我校现址的华童公学迁到了赫司克而路(现中州路),留下的校舍(建于1903年)由北区小学迁入使用至今,当年共招收学生412人。